Menschen besteigen den Kilimandscharo aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche werden von wissenschaftlicher Neugier angetrieben und erforschen seine Gletscher und einzigartige Tierwelt. Andere zieht die Herausforderung, unbekannte Routen zu erkunden, während viele einfach das persönliche Ziel verfolgen, auf dem höchsten Punkt Afrikas zu stehen.

Der Artikel des Teams von Altezza Travel erzählt die Geschichten bekannter und weniger bekannter Bergsteiger, deren Expeditionen Teil der bewegten Geschichte des Kilimandscharo geworden sind.

Der Wissenschaftler vor den Bergsteigern

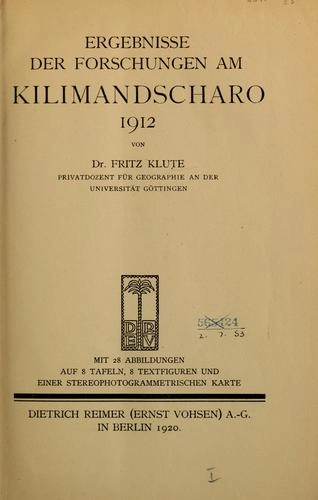

Fritz Klute nimmt in der Glaziologie des Kilimandscharo eine besondere Stellung ein. Anders als die meisten Bergsteiger war sein Ziel nicht einfach der Gipfel, sondern die detaillierte Erforschung der Gletscher des Berges. Er gilt als einer der Pioniere der Gletscherforschung in Afrika. Während er eine der ersten wissenschaftlichen Expeditionen des Kontinents leitete, wurde er zugleich der erste Mensch, der den Mawenzi, einen Teil des Kilimandscharo-Massivs, bestieg.

Klute studierte Naturwissenschaften an der Universität Freiburg. Kurz vor seiner Reise nach Afrika verteidigte er im November 1911 seine Doktorarbeit über die Schneeschmelze im Schwarzwald. Seine Faszination für die Dynamik von Gletschern dürfte sein Interesse am Kilimandscharo geweckt haben. Vermutlich spielte auch sein Begleiter und Expeditionsteilnehmer Eduard Oehler eine Rolle, der den Kilimandscharo bereits 1907 gemeinsam mit seinem Cousin, einem Professor, besucht hatte und Klute so mit dem „Dach Afrikas“ in Verbindung brachte.

„Am 8. April 1912 verließen Eduard Oehler aus Offenbach am Main und ich Freiburg mit einem Frühzug, um eine Expedition zu beginnen, die wir zwei Monate lang geplant hatten“, erinnerte sich Fritz Klute an den Beginn seiner Reise.

Nach Klutes Angaben wurde die Expedition von Oehler finanziert. Über ihn ist wenig bekannt, doch man kann annehmen, dass der Deutsche aus Offenbach ein geübter Sportler war – Klute beschreibt ihn als hervorragenden Skifahrer.

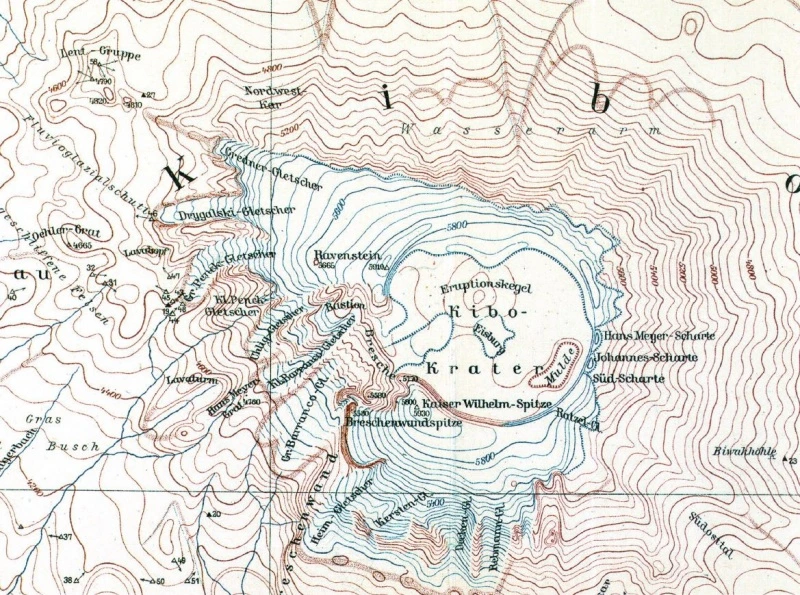

Das Hauptziel der Expedition war die Kartierung der Gletscherfelder des Kilimandscharo sowie die Dokumentation ihrer Größe und ihres Volumens. Klute nutzte dabei die damals moderne Methode der Photogrammetrie, eine Kombination aus Fotografie und Geländemessung. Im Sommer 1912 führte das Expeditionsteam Exkursionen und Beobachtungen in den Hochlagen durch und erstellte damit eine der ersten systematischen Studien über die Gletscher des Berges.

Ihre Ergebnisse lieferten der Wissenschaft konkrete Belege für das dramatische Schrumpfen der Eismassen am Kilimandscharo. Klute war tatsächlich der Erste, der davor warnte, dass die Eiskappe des Berges gefährdet sein könnte. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er noch im selben Jahr seine abschließende wissenschaftliche Monografie Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo (1912).

Doch Klute und Oehler wollten ihre Expedition nicht auf wissenschaftliche Arbeit beschränken. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich bald auf den noch unbestiegenen Gipfel des Mawenzi (5.149 Meter), einen der drei Vulkane des Kilimandscharo-Massivs neben Kibo und Shira. Nur erfahrene Bergsteiger konnten hoffen, diesen schroffen Gipfel zu erreichen.

Mawenzi war zuvor bereits von Hans Meyer und Ludwig Purtscheller versucht worden, die 1889 die erste erfolgreiche Besteigung des höchsten Punktes des Kilimandscharo, des Uhuru Peak (5.895 Meter), geschafft hatten. Ihre drei Versuche, den Mawenzi zu erklimmen, waren jedoch gescheitert – ebenso wie alle späteren Versuche anderer Bergsteiger.

Am 29. Juli 1912 begannen Klute und Oehler ihren Aufstieg über ein Couloir, das am Sattel zwischen Kibo und Mawenzi beginnt. Die steilen Hänge, Felsen und Eisflächen machten die Route äußerst gefährlich. Trotz aller Schwierigkeiten erreichten sie den Gipfel, führten Vermessungen des Shira-Plateaus durch und besuchten sogar den Krater des Kibo.

Lange Zeit glaubte man, dass Klutes Feldnotizen beim Bombenangriff auf Gießen am 6. Dezember 1944 verloren gegangen seien. Das Haus in der Moltkestraße, in dem der Wissenschaftler lebte, wurde dabei schwer beschädigt. Doch im Jahr 2024 berichteten deutsche Medien über eine sensationelle Entdeckung.

Im August 2024 erhielt Mário Jorge Alves, ein Forscher am Oberhessischen Museum, den Auftrag, ethnografische Gegenstände im Keller des Gebäudes zu finden. Beim Durchsehen von Kisten und Kartons stieß Alves auf Klutes Materialien: acht Fotoalben und handgeschriebene Tagebücher aus dem Jahr 1912.

Diese Dokumente wurden bislang noch nicht digitalisiert, doch man erwartet, dass sie bald neue Einblicke in die Expedition des Glaziologen liefern werden, der den zuvor unbezwingbaren Felsgipfel bestieg.

Eroberung des Decken-Gletschers

Einer der Gletscher, die Fritz Klute kartierte, war der Decken-Gletscher, benannt nach dem deutschen Afrikaforscher Karl Klaus von der Decken. Obwohl seine Koordinaten, Größe und Oberflächenbeschaffenheit bereits bekannt waren, gelang es bis 1938 niemandem, diese Schnee- und Eiskappe vollständig zu überqueren. Die Ersten, denen dies gelang, waren Klutes Landsleute Fritz Eisenmann und Karl Schnackig.

Seit dem späten 19. Jahrhundert hat der Kilimandscharo mehr als 80 Prozent seiner Gletscherfläche verloren. Wissenschaftler stellten fest, dass die Eisdecke zwischen 1912 und 1953 jährlich um etwa ein Prozent schrumpfte, während sich die Rate zwischen 1989 und 2007 auf 2,5 Prozent pro Jahr beschleunigte. Einige Modelle sagen voraus, dass die Gletscher des Kilimandscharo zwischen 2040 und 2050 vollständig verschwunden sein könnten.

Bis vor wenigen Jahrzehnten stellten diese Gletscher für Bergsteiger fast unüberwindbare Hindernisse dar. Der Decken-Gletscher, ein schmaler Eiskorridor mit steiler Neigung zum Gipfel, ist zudem durch herabfallende Steine und Eis gefährdet. Kurz gesagt: eine Herausforderung, die jeden Bergsteiger reizte – und doch blieb sie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts unbezwingbar. Aufzeichnungen belegen, dass britische Forscher Mitte der 1920er-Jahre einen Aufstieg versuchten, jedoch an den Eisspalten scheiterten.

Die Expedition zum Decken-Gletscher, die vom Deutschen Alpenverein finanziert wurde, wurde offenbar von Fritz Eisenmann geleitet. Er hatte zuvor an mehreren Himalaya-Expeditionen teilgenommen und sich auf schwierige Eisrouten spezialisiert. Begleitet wurde er von Karl Schnackig, einem erfahrenen Schweizer Bergführer mit alpiner Erfahrung.

Am 12. Januar 1938 brachen Eisenmann und Schnackig laut Berichten entlang der „ursprünglichen Route“ auf, beginnend in einer Höhe von etwa 4.650 Metern. Obwohl keine Archivunterlagen der Expedition erhalten sind, ist bekannt, dass die beiden Europäer den Aufstieg erfolgreich vollendeten.

Die Expedition zum Heim-Gletscher

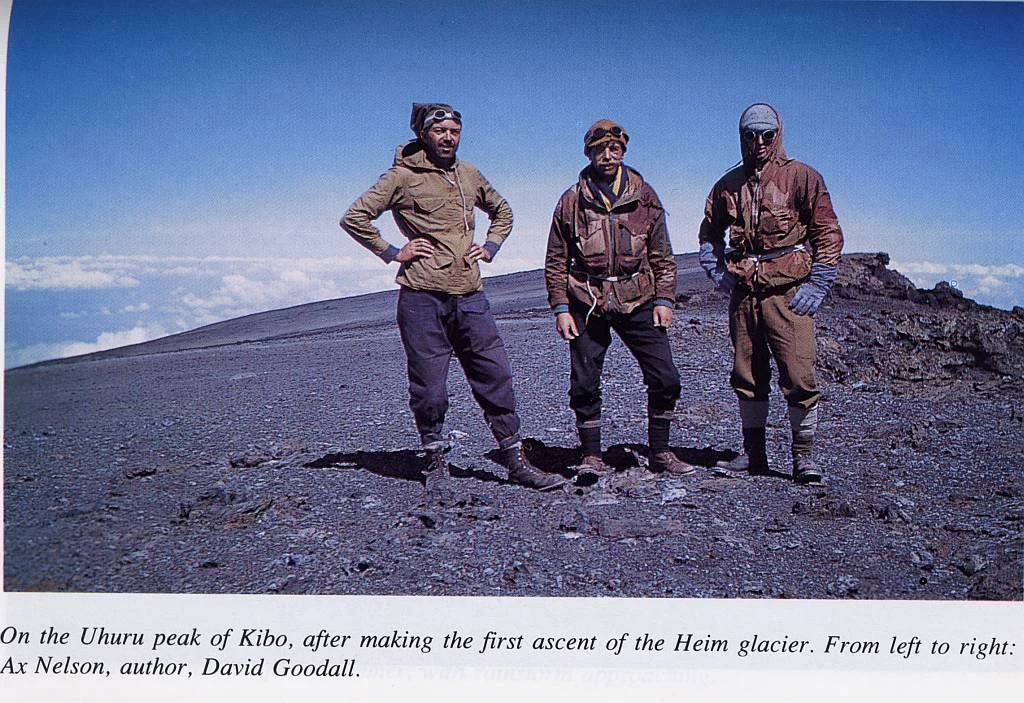

Zwanzig Jahre nach den zuvor beschriebenen Ereignissen entging der britische Forscher John Cooke, Autor des Buches One White Man in Black Africa: From Kilimanjaro to the Kalahari, 1951–91, nur knapp dem Tod, als er versuchte, einen weiteren Gletscher des Kilimandscharo zu besteigen – den Heim-Gletscher. An einer Stelle hing er über einem Abgrund und wurde nur durch ein Seil gerettet, das sein Begleiter rechtzeitig sicherte.

Der nach dem Schweizer Geologen Albert Heim benannte Gletscher liegt auf einer Höhe von 5.000 bis 5.800 Metern im Bereich des Western Breach. Aufgrund seiner Form wird er oft als „Eiszunge“ beschrieben, die sich über eine steile Flanke des Berges erstreckt.

„Meine Pläne für den Kilimandscharo hatten sich schon seit einiger Zeit entwickelt“, schrieb Cooke. „Alle Teile des Massivs waren bereits von Bergsteigern, Geologen und Landvermessern erreicht worden, und der Hauptgipfel des Kibo war über die normale Aufstiegsroute von Marangu – die keine technischen Schwierigkeiten bietet – bereits von Tausenden bestiegen worden. Doch ich konnte keinen Hinweis auf eine vollständige, durchgehende Überschreitung des gesamten Bergmassivs finden, die alle Hauptgipfel von Shira, Kibo und Mawenzi einbezieht. Genau das wollte ich tun. Mein zweites Ziel war der Versuch einer Erstbesteigung eines der noch unbestiegenen Gletscher an der Südwand des Kibo.“

Wie der Titel seines Buches andeutet, verbrachte der britische Forscher vierzig Jahre auf dem afrikanischen Kontinent. Er arbeitete in der Kolonialverwaltung von Tanganjika und suchte immer wieder Begleiter, wenn er riskante Routen plante.

Einer von ihnen war Anton Nelson, ein amerikanischer Bauunternehmer, der mit 27 Jahren mit dem Klettern begann. In den frühen 1950er-Jahren reiste er nach Afrika, um „den notleidenden Bauern des Wameru-Stammes in Tansania zu helfen“. In seiner Freizeit bestieg er ebenfalls den Kilimandscharo. Zu jener Zeit protestierten die Wameru gegen die Entscheidung der Regierung von Tanganjika, einen Teil ihres Landes an europäische Siedler zu übergeben. Nelson wurde Berater einer Genossenschaft von Kaffeebauern am Mount Meru und verfasste später das Buch The Freemen of Meru.

Das dritte Mitglied der Expedition war der Brite David Goodall, der zuvor in einem Fallschirmjägerregiment gedient hatte, bevor er als Landwirtschaftsbeamter in Kenia tätig wurde.

Das Team plante, zwei Wochen am Berg zu verbringen. Als die Expedition startete, war ihre Ausrüstung bereit – doch die Route war noch unbekannt. Nelson überredete einen befreundeten Touristenpiloten, über den Gletscher zu fliegen und ein Nahfoto des Heim-Gletschers zu machen, das die Bergsteiger anschließend als Orientierungshilfe nutzten.

Ihr erstes Ziel war das Shira-Plateau. Von dort führte der Weg zur Basis des Gletschers über ein langes, mühsames Gelände aus Geröll und Fels.

„Etwa 3.000 Fuß (1.000 Meter) steiles Eis türmte sich über uns auf und verschwand in einer Kurve aus unserem Blickfeld. Es sah bedrohlich aus. Das Zischen und Surren herabfallender Eis- und Gesteinsbrocken trieb uns schnell gegen die Eisfront unterhalb einer schützenden Felswand, wo wir biwakierten. Ich spürte dieses Kribbeln im Magen, das man immer vor einem schwierigen Unternehmen hat“, schrieb Cooke.

Dank des vom Piloten aufgenommenen Fotos wussten die Bergsteiger, dass die größten Hindernisse des Heim-Gletschers zwei Felsbänder im unteren Drittel der Flanke waren. Genau an dieser Stelle wäre die Expedition beinahe tragisch geendet. Cooke, der sich in der Mitte des Seils befand, rutschte aus und hing kopfüber über einem Abgrund – nur gehalten vom Sicherungsseil, das Goodall fest in den Händen hielt. Mit bemerkenswerter Schnelligkeit und Präzision sicherte Goodall das Seil, bevor das volle Gewicht auf Nelson übergehen konnte, der als Letzter am Seil hing und sich selbst kaum an der Felswand halten konnte.

Der Vorfall endete lediglich mit dem Verlust eines Eispickels, verlangsamte den Fortschritt der Expedition jedoch erheblich. Im dichten Nebel musste der führende Kletterer einen Haken schlagen, das Sicherungsseil befestigen und anschließend den Eispickel am Seil zum nachfolgenden Kletterer hinunterlassen.

„Wir befanden uns auf einer gewaltigen Flanke, die sich unter uns aus der Sicht verlor, von wo wir gekommen waren“, erinnerte sich Cooke und beschrieb seine Gefühle am Ende der Route. „In der klaren Luft bot sich uns ein atemberaubender Blick über die weiten Ebenen Nord-Tanganjikas. Diese großen, isolierten ostafrikanischen Vulkangipfel stehen stolz für sich allein, und von ihren oberen Hängen aus gibt es keine Rivalen, die den freien Raum ringsum stören. Wir hatten das Gefühl, buchstäblich auf dem Dach der Welt zu stehen, und als der Erfolg greifbar nah schien, erfüllte uns eine überwältigende Freude.“

In zwölf Stunden zum Gipfel

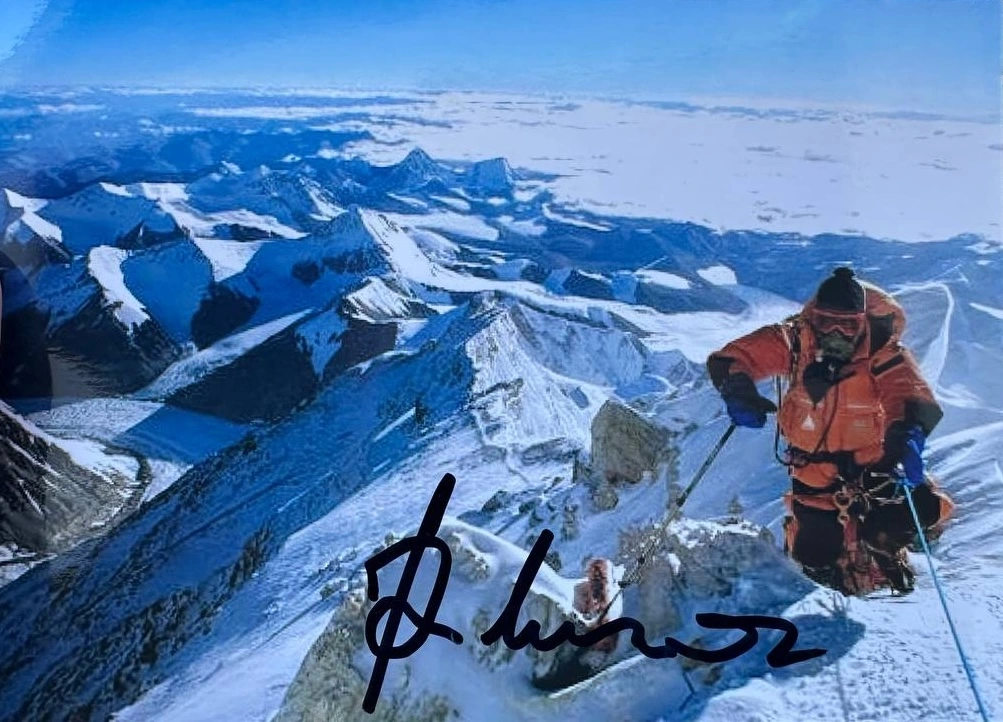

„Jetzt kann man den Kilimandscharo als echten Berg bezeichnen“ – diesen Satz soll der legendäre italienische Bergsteiger Reinhold Messner ausgesprochen haben, nachdem er 1978 die erste erfolgreiche Besteigung über die Breach Wall und den Diamond-Gletscher vollendet hatte. Diese steile Fels- und Eiswand an der Westflanke des Kilimandscharo führt durch Eisbrüche und einen Schneekorridor direkt bis zum Gipfel.

Messner, Träger des Ehrenpreises Piolet d’Or (Goldener Eispickel), zählt zu den bekanntesten Bergsteigern der Welt. Berühmt für seine außergewöhnliche Ausdauer, gilt er als Pionier schneller Alleingipfelbesteigungen ohne zusätzlichen Sauerstoff und war der erste Mensch, der alle vierzehn Achttausender der Erde bestieg.

Als sich Reinhold Messner gemeinsam mit seinem Bergkameraden Konrad Renzler auf den Kilimandscharo vorbereitete, wollte er nicht einfach eine der klassischen Routen begehen. Für einen Sportler seines Formats war die Standardroute zu leicht. Doch unterwegs faszinierte ihn die scheinbar unbezwingbare Westwand des Berges.

Die direkte, kürzere Route zum Gipfel über die Breach Wall beginnt am Arrow Glacier Camp und führt entlang eines vulkanischen Risses direkt bis nach oben. Sie gilt als die steilste und technisch anspruchsvollste Route am Kilimandscharo, da sie die sanfteren Hänge umgeht und eine fast senkrechte Felswand erklimmt, die durch den Einsturz des Kraters entstanden ist. Der Weg führt über Eis- und Felsabschnitte und erfordert höchste Konzentration, Erfahrung und körperliche Vorbereitung.

Bis 1978 galt diese Route als unpassierbar. Reinhold Messner und Konrad Renzler meisterten den Aufstieg in nur zwölf Stunden.

Laut Summitpost.org stiegen die beiden Bergsteiger vom Fuß der Breach Wall (4.600 Meter) zunächst über einen Eisbruch zum Balletto-Gletscher auf. Danach bezwangen sie den 90 Meter hohen Eisüberhang der Breach Wall auf 5.450 Metern. Anschließend querten sie den Diamond-Gletscher in Richtung Uhuru Peak. Berichte betonen, dass die Route neben ihren technischen Schwierigkeiten auch wegen Steinschlag besonders gefährlich ist.

Der Kilimandscharo-Führer, der Messner und Renzler nach ihrem Abstieg traf, erinnerte sich an Messners Worte: „Jetzt kann man den Kilimandscharo als echten Berg bezeichnen.“ Ob er diesen Satz tatsächlich gesagt hat, ist allerdings nicht belegt.

Alpinistische Berichte im Alpine Journal und auf Summitpost erwähnen zudem, dass Messner den Aufstieg später als „einen der gefährlichen“ bezeichnete. In einem Interview mit dem Magazin Der Bergsteiger im Oktober 1978 erinnerte er sich: „Das Eis war wie Glas, die Eisschrauben hielten kaum.“ In der Sonne verwandelte sich das Eis in eine matschige Schicht, weshalb der richtige Zeitpunkt für den Aufstieg entscheidend war. Außerdem lösten sich immer wieder Felsbrocken aus dem Eis und stürzten wie Geschosse herab.

„Der Kilimandscharo zeigte mir, dass der Alpinstil sogar in Afrika möglich ist. Die Breach Wall ist kein Ort für Träger und Zelte, sondern für Bergsteiger, die sich der Wand direkt stellen“, schrieb Messner später in seinem Buch The Big Walls und fasste damit sein Abenteuer zusammen.

„Kein Ort, an dem er lieber gewesen wäre als in den Bergen“

In manchen Kulturen gibt es Bräuche, die den Tod in den Bergen mit spiritueller Bedeutung verbinden. In Japan etwa existiert die Legende des Ubasute, was „das Zurücklassen der alten Frau“ bedeutet. Für viele Bergsteiger ist das Klettern selbst das Leben – doch manche kehren von ihren Aufstiegen nie zurück. Einer von ihnen war Ian McKeever, ein Ire, der auf dem Kilimandscharo starb – nicht durch Erschöpfung oder Höhenkrankheit, sondern durch einen plötzlichen Blitzschlag.

Ian McKeever starb im Alter von 42 Jahren an den Hängen des Kilimandscharo. Er hatte erst in seinen Dreißigern ernsthaft mit dem Bergsteigen begonnen, doch seine Karriere verlief rasant und beeindruckend.

Der Absolvent der Fakultät für Sozialwissenschaften des University College Dublin arbeitete zunächst als Radiomoderator und PR-Spezialist, bevor er internationale Bekanntheit als Bergsteiger erlangte. 2004 stellte er einen Rekord bei der Five Peaks Challenge auf, indem er die höchsten Gipfel Großbritanniens und Irlands in nur 16 Stunden und 16 Minuten bestieg. Drei Jahre später brach er den Weltrekord für das Seven Summits-Programm, bei dem er die höchsten Berge aller Kontinente in nur 155 Tagen erklomm.

McKeever inspirierte auch die jüngere Generation. 2008 führte er seinen zehnjährigen Patensohn Sean McSharry auf den Gipfel des Kilimandscharo und machte ihn damit zum jüngsten Europäer, der den Berg bestiegen hatte. Im selben Jahr erreichten unter McKeevers Leitung 145 Schüler den Gipfel – ein Erfolg, der von Guinness World Records anerkannt wurde und dem Sammeln von Spenden für Krankenhäuser und Wohltätigkeitsorganisationen diente.

Freunde beschrieben Ian McKeever als unermüdlichen Träumer, der einen großen Teil seiner Energie in wohltätige Projekte steckte. 2010 gründete er die Organisation Kilimanjaro Achievers, die schulpflichtigen Jugendlichen mit Leidenschaft für die Berge kostenlose Touren anbot – manchmal bis zu zehn Besteigungen im Jahr.

Anfang Januar 2013 leitete McKeever erneut eine dieser Wohltätigkeitsbesteigungen auf den Kilimandscharo. Er führte eine Gruppe von zwanzig Personen, darunter Schüler, einen Lehrer aus Irland und seine Verlobte Anna O’Loughlin, 34 Jahre alt. Die Hochzeit der beiden war für September desselben Jahres geplant. Die Gruppe hatte eine Höhe von etwa 4.000 Metern erreicht, als sich das Wetter plötzlich dramatisch verschlechterte.

„Den ganzen Tag sintflutartiger Regen“, schrieb McKeever. „Die Stimmung bleibt gut, auch wenn es unmöglich ist, die Kleidung zu trocknen. Wir beten für trockeneres Wetter morgen – der große Tag.“

Die Gruppe wollte das Lava-Tower-Camp erreichen und von dort den Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Doch das Unwetter wurde immer heftiger, und als sie sich dem Camp näherten, brach ein starkes Gewitter über sie herein. Ein Blitz traf McKeever und tötete ihn auf der Stelle. Der Rest des Teams, darunter auch seine verletzte Verlobte, wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Einer der Ersten, der sein Beileid ausdrückte, war der damalige irische Premierminister Enda Kenny, der McKeever persönlich kannte.

„Ich bewunderte ihn nicht nur für seine eigenen Leistungen und seine Wohltätigkeitsarbeit, sondern auch für sein Engagement für junge Menschen, die er dazu ermutigte, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, schrieb der Premierminister. „Ian sagte einmal zu mir, dass es keinen Ort gebe, an dem er lieber wäre als in den Bergen.“

Führende britische und irische Medien, darunter The Irish Times, The Independent und The Telegraph, berichteten ausführlich über McKeevers Tod. Ein Bergsteiger bezeichnete das Ereignis als „tragischen Zufall“ und bemerkte, er habe noch nie gehört, dass jemand auf diesem „wunderschönen Berg“ auf solche Weise ums Leben gekommen sei: „Ich habe zwei Freunde durch Blitzschlag verloren, darunter einen im Himalaya – aber auf dem Kilimandscharo ist so etwas äußerst selten.“

Nach McKeevers Tod übernahm sein Freund Mike O’Shea die Leitung der Organisation Kilimanjaro Achievers und setzte sich dafür ein, die kostenlosen Besteigungen für Schulkinder fortzuführen. Ein Jahr später öffnete das Ian McKeever Children’s Home seine Türen, um Kinder zu unterstützen, die ein oder beide Elternteile verloren hatten.

Alle Inhalte auf Altezza Travel werden mit Hilfe von Expertenwissen und gründlicher Recherche erstellt, in Übereinstimmung mit unserer Redaktionspolitik.

Möchten Sie mehr über Tansania-Abenteuer erfahren?

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf! Wir haben alle Top-Reiseziele in Tansania erkundet. Unsere Abenteuerberater am Kilimandscharo sind bereit, Tipps zu geben und Ihnen bei der Planung Ihrer unvergesslichen Reise zu helfen.